Cet ouvrage initié par la Société Française pour l’Étude du Comportement Animale constitue un manuel de référence sur le comportement animal pour les étudiants en biologie et psychologie. Il s’adresse aussi aux chercheurs et enseignants-chercheurs désireux d’actualiser leur connaissance en éthologie.

Catégorie d'actualités : Publication

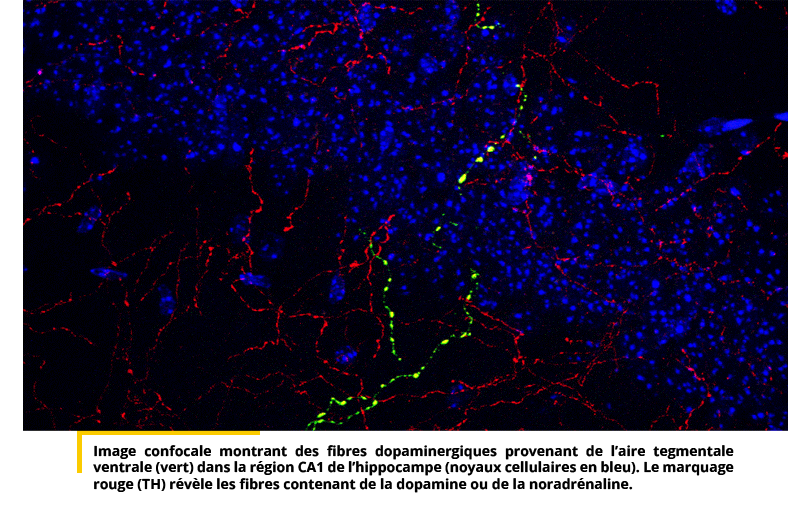

La dopamine permet de sélectionner les évènements à mémoriser

Dans le cerveau, les neurones sont capables de modifier leurs connexions entre eux en fonction de l’expérience. Lorsque cette plasticité synaptique se produit dans la région de l’hippocampe cela permet l’apprentissage et la mémoire. Les neurosciences en ont bien décrit les mécanismes mais ce qui permet de sélectionner les événements à mémoriser restait jusque-là inconnu.

Des travaux menés par Lionel Dahan, Fares Sayegh et leurs collaborateurs, Lionel Mouledous, Catherine Macri, Juliana Pi Macedo, Camille Lejards, Claire Rampon et Laure Verret (CRCA-CBI), démontrent que les neurones à dopamine sont à l’origine du déclenchement de la formation de la mémoire.

Cette étude a été publiée dans Nature Communications le 21 mai.

Reference:

Ventral Tegmental Area dopamine projections to the hippocampus trigger long-term potentiation and contextual learning

Fares Sayegh, Lionel Mouledous, Catherine Macri, Juliana Pi Macedo, Camille Lejards, Claire Rampon, Laure Verret, Lionel Dahan

Nature Communications, mai 2024

![]() En savoir plus :

En savoir plus :

- https://www.univ-tlse3.fr/actualite-de-la-recherche/la-dopamine-permet-de-selectionner-les-evenements-a-memoriser-1

- https://www.cnrs.fr/fr/presse/la-dopamine-permet-de-selectionner-les-evenements-memoriser

![]() Contact :

Contact :

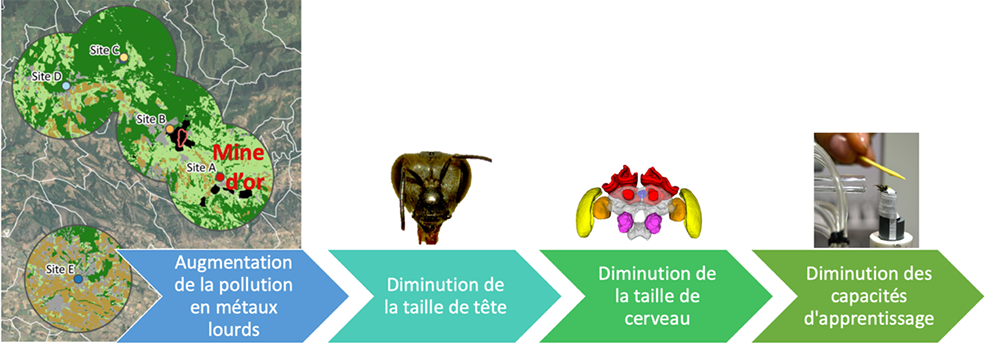

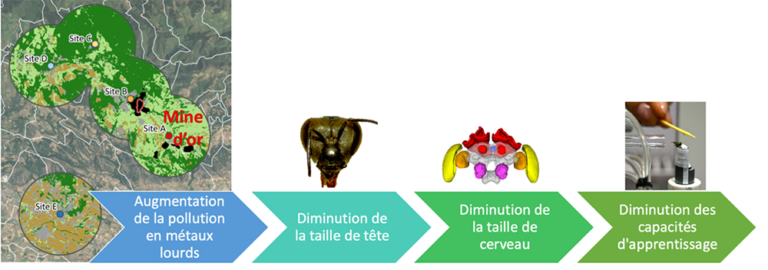

La pollution aux métaux lourds affecte la santé cognitive des abeilles

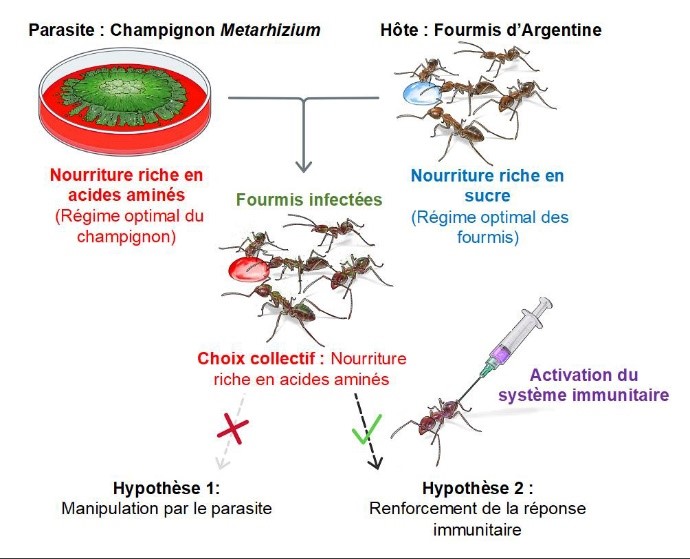

Automédication collective chez les fourmis.

Comment les traces digitales favorisent la coopération ou la tromperie dans les groupes humains?

La tolérance sociale peut être restaurée chez les araignées agressives après la mue.

Dans de nombreux taxons, la voie subsociale est considérée comme la voie principale vers la socialité permanente mais la contribution relative des interactions entre les juvéniles et des soins parentaux dans le maintien de la cohésion et de la tolérance sociale à des stades de développement avancé reste mal étudiée.

Dans de nombreux taxons, la voie subsociale est considérée comme la voie principale vers la socialité permanente mais la contribution relative des interactions entre les juvéniles et des soins parentaux dans le maintien de la cohésion et de la tolérance sociale à des stades de développement avancé reste mal étudiée.

Les araignées sont des modèles pertinents pour aborder cette question car elles présentent toutes une phase grégaire transitoire avant la dispersion. En outre, la transition vers la socialité permanente, qui concerne environ 20 des ∼50 000 espèces, est supposée dériver de la voie subsociale.

En utilisant des araignées de l’espèce solitaire Agelena labyrinthica, nous avons manipulé le contexte social pour démontrer que la tolérance chez les juvéniles agressifs peut être restaurée lorsqu’ils sont exposés à des congénères après la mue. Ceci suggère que la mue pourrait rouvrir des périodes critiques fermées et renouveler l’imprégnation aux signaux sociaux pour conduire à la ré-acquisition de la tolérance. Notre étude met en évidence le rôle critique des contacts entre juvéniles dans l’expression de la tolérance ce qui ouvre de nouvelles voies pour comprendre les transitions sociales.

Référence :

Social recapitulation: moulting can restore social tolerance in aggressive spiderlings.

Emilie Mauduit, Raphaël Jeanson

J Exp Biol (2023) 226 (7): jeb245387. https://doi.org/10.1242/jeb.245387

![]() Contacts

Contacts

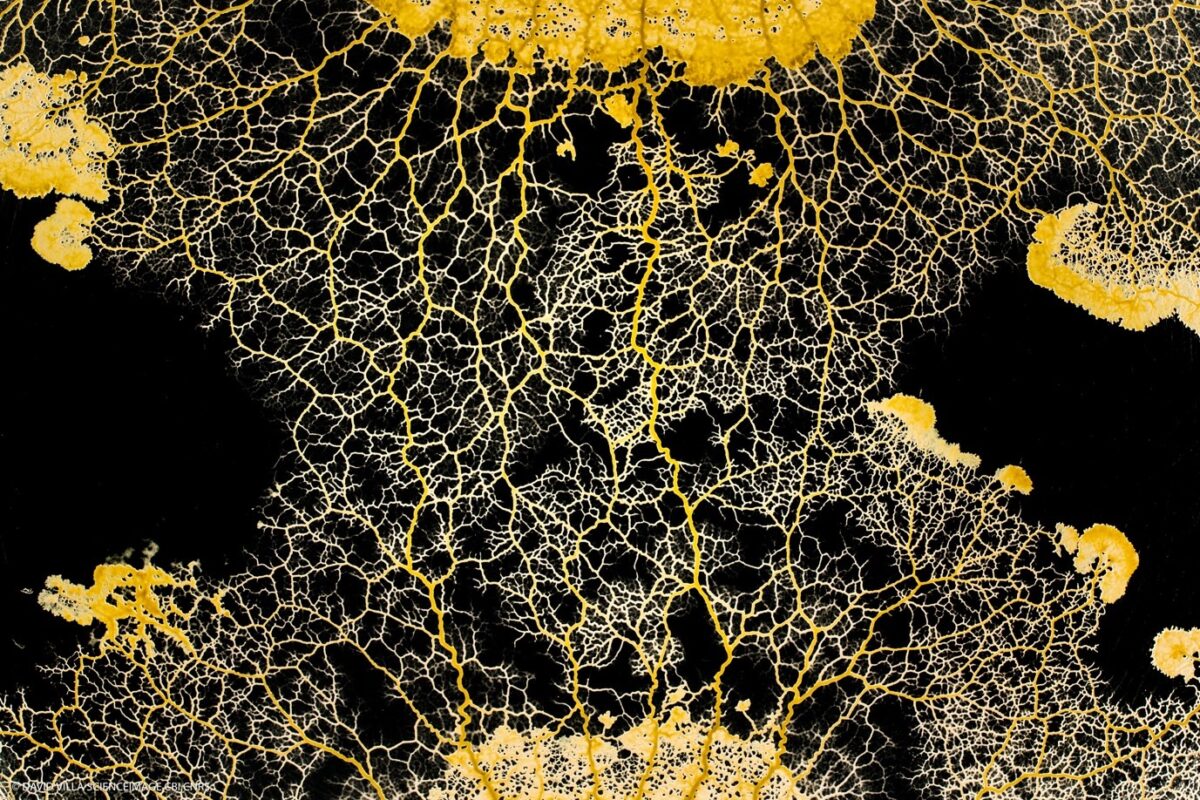

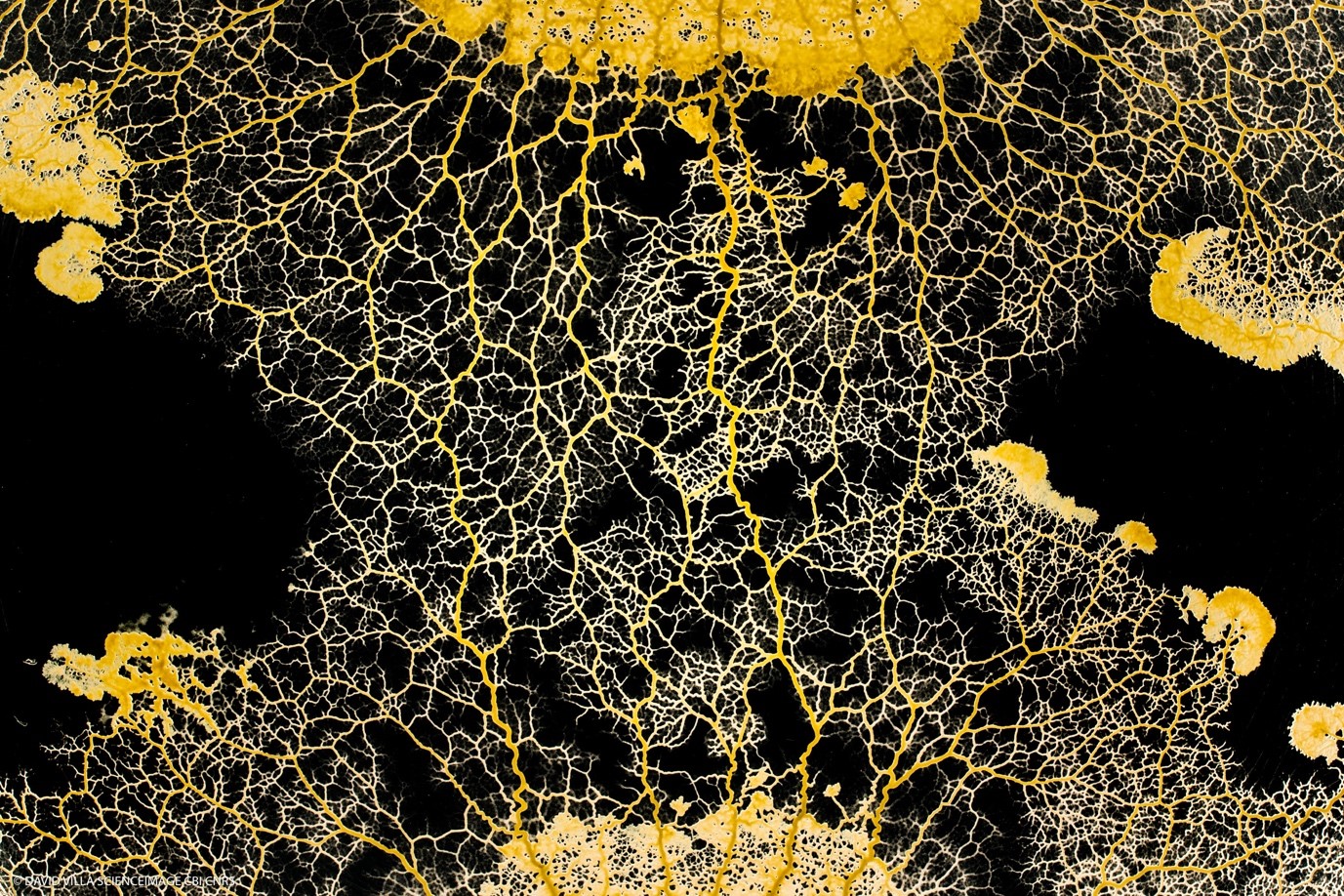

Chez le blob, le vieillissement pourrait être réversible !

Ils révèlent qu’un blob âgé peut se comporter comme un blob jeune après une période dormance ou suite à une fusion avec un blob jeune.

L’effet de l’âge sur le comportement des organismes unicellulaire est une question peu étudiée. Nous avons d’ailleurs longtemps pensé que les organismes unicellulaires étaient insensibles au vieillissement. Depuis peu, il a été démontré que certains organismes unicellulaires, tels que les bactéries, les paramécies et les levures subissent des changements intrinsèques au fil du temps qui affectent leur comportement et leur physiologie.

Dans cette étude publiée dans une édition spéciale de la revue Philosophical Transaction of the Royal Society, les scientifiques ont étudié comment le comportement de Physarum polycephalum, surnommé blob, varie au cours du temps.

![]() Référence

Référence

Behavioural changes in slime moulds over time

A. Rolland, E. Pasquier, P. Malvezin, C. Craig, M. Dumas et A. Dussutour

Philosophical Transactions of the Royal Society B le 20 février 2023. DOI:https://doi.org/10.1098/rstb.2022.0063

![]() Plus d’information

Plus d’information

https://www.insb.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/chez-le-blob-le-vieillissement-pourrait-etre-reversible

![]() Contact

Contact

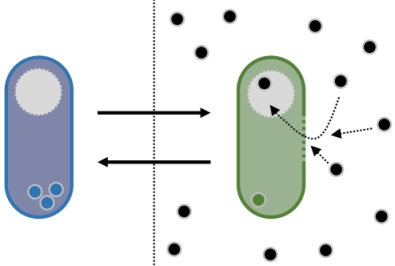

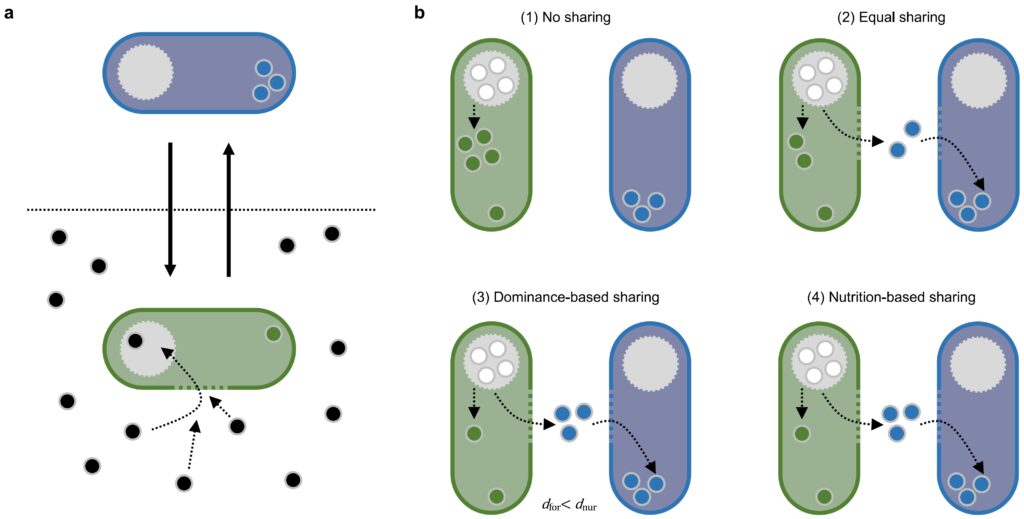

Le partage des ressources est suffisant pour l’émergence de la division du travail

La division du travail s’observe chez un grand nombre d’organismes. Toutefois, la façon dont la division du travail émerge en l’absence de différences interindividuelles préexistantes reste mal comprise.

À l’aide d’un modèle simple, nous montrons que dans un groupe d’individus initialement identiques, la division du travail émerge spontanément si les fourrageurs partagent une partie de leurs ressources avec les autres membres du groupe. En l’absence de partage des ressources, les individus alternent entre la recherche de nourriture et d’autres tâches. Si les individus qui ne fourragent pas sont nourris par leurs congénères, l’alternance des activités cesse, ce qui entraîne une spécialisation des tâches et l’émergence de la division du travail. En outre, les différences nutritionnelles entre les individus renforcent la division du travail. Ces différences peuvent être causées par des taux métaboliques plus élevés pendant la recherche de nourriture ou par des interactions de dominance pendant le partage des ressources.

Notre modèle propose un mécanisme plausible pour l’émergence auto-organisée de la division du travail dans les groupes d’animaux composés d’individus initialement identiques. Ce mécanisme simple pourrait également jouer un rôle dans l’émergence de la division du travail lors des transitions évolutives majeures vers l’eusocialité et la multicellularité.

Reference :

Kreider, J.J., Janzen, T., Bernadou, A. et al.

Resource sharing is sufficient for the emergence of division of labour.

Nat Commun 13, 7232 (2022). https://doi.org/10.1038/s41467-022-35038-2

Contact :

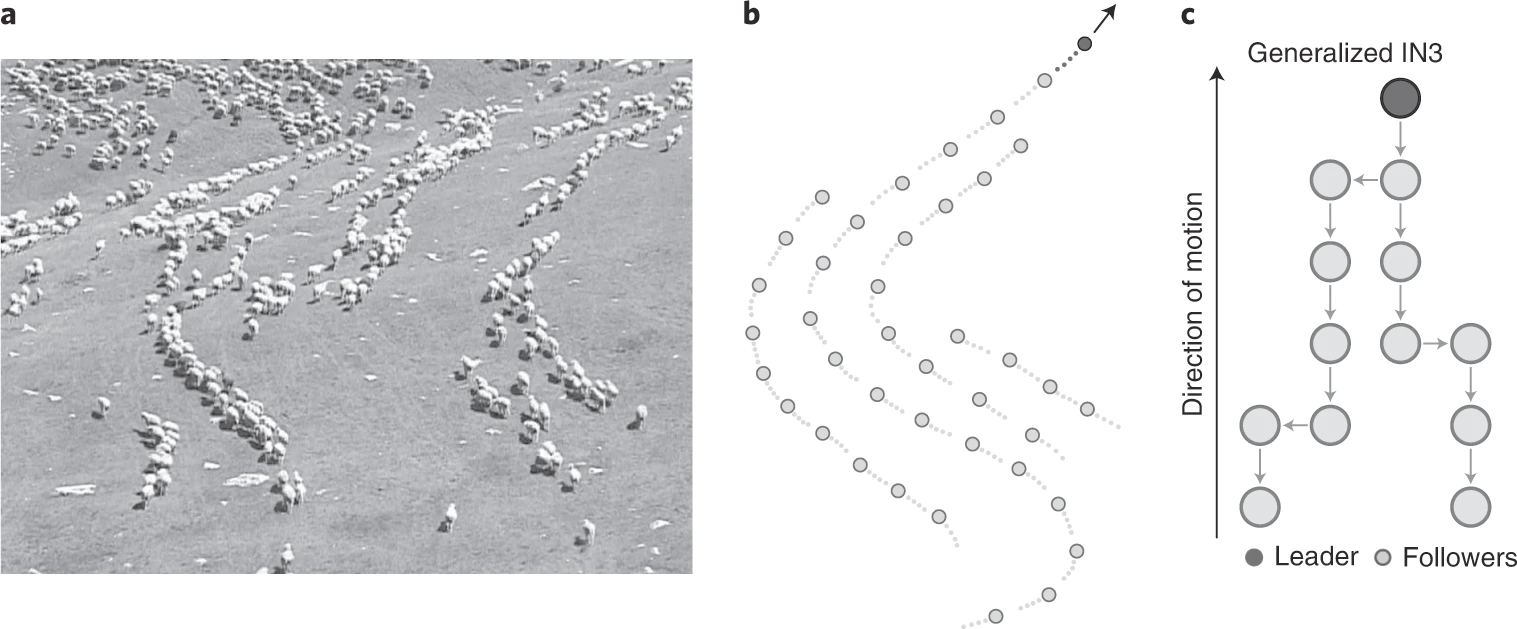

Comment se forment des files de moutons?

Les règles comportementales explorées entre paires d’individus dans des groupes de 2, 3 et 4 brebis sont les suivantes: je m’aligne (V), je m’oriente (attraction simple P) ou une combinaison des deux (V+P). Sur la base de données empiriques et d’exploration mathématique, trois modèles de réseaux d’interaction ont été testés: tout le monde interagit avec tout le monde (IN1); un individu est influencé par tous ceux qui le précèdent (IN2); un individu est influencé seulement par le plus proche qui le précède (IN3). Tous les individus peuvent devenir le leader d’un déplacement collectif et le restent jusqu’à ce qu’il cesse. Nos analyses suggèrent que le meilleur scénario est le suivant: lorsqu’un leader se déplace, ses congénères se mettraient rapidement à marcher dans la direction (règle V) uniquement du seul individu qui le précède (IN3).

Figure extraite de l’article de Gómez-Nava, Bon et Peruani. 2022. (doi.org/10.1038/s41567-022-01769-8). (a) Photo d’un grand groupe de moutons en alpage. (b) Une image d’une simulation de déplacement de 40 moutons sur la base du modèle le plus pertinent. Le leader: rond gris foncé et son déplacement par la flèche. (c) Schéma du réseau d’interactions dans un groupe de 13 individus, sur la base du modèle IN3. L’influence (flèche) descend en cascade dans un réseau hiérachisé, les individus étant représentés par un cercle.

![]() Référence

Référence

Gómez-Nava, L., Bon, R. & Peruani, F.

Intermittent collective motion in sheep results from alternating the role of leader and follower.

Nat. Phys. (2022). https://doi.org/10.1038/s41567-022-01769-8

![]() Contact

Contact

Dans le choix d’un partenaire sexuel, les mouches drosophiles femelles copient l’acceptation d’un partenaire, mais pas le rejet

L’acceptation et le rejet peuvent être transmis socialement, particulièrement dans le cas du choix d’un partenaire sexuel.

Chez la mouche « Drosophila melanogaster », lorsqu’une femelle « observatrice » est placée dans la situation d’observer une autre femelle (appelée femelle démonstratrice) qui parmi deux mâles choisit de s’accoupler avec un mâle de phénotype A plutôt qu’un mâle de phénotype B, cette observatrice peut mémoriser cet accouplement et tendre à s’accoupler avec le phénotype A d’un autre mâle, un processus nommé « copie du choix de partenaire ». Deux hypothèses explicatives de ce choix de la part de la femelle observatrice sont possibles : l’a-t-elle choisi parce que la démonstratrice a rejeté le mâle de phénotype B (interprété comme un stimulus négatif) ou l’a-t-elle choisi parce que la démonstratrice a choisi le mâle de phénotype A (interprété comme positif) ?

En développant des protocoles où seul un type de d’information est donné à la fois, nous montrons que l’observatrice choisit le phénotype A d’un autre mâle parce qu’elle l’a interprété comme un stimulus positif, mais pas qu’elle rejette le phénotype B d’un autre mâle car elle l’a interprété comme un stimulus négatif lors de l’observation du choix de la démonstratrice. Ces résultats impliquent que les mécanismes d’apprentissage sociaux sous-jacents peuvent être partagés avec ceux de la mémoire appétitive (positif) dans un apprentissage associatif non social.

Consécutivement à une observation d’une femelle observatrice pour une copulation d’une femelle démonstratrice avec un vert, une femelle copule avec le mâle vert non parce qu’elle rejette le rose, mais parce qu’elle choisit le vert. Photo de David Villa ScienceImage CBI CNRS

Consécutivement à une observation d’une femelle observatrice pour une copulation d’une femelle démonstratrice avec un vert, une femelle copule avec le mâle vert non parce qu’elle rejette le rose, mais parce qu’elle choisit le vert. Photo de David Villa ScienceImage CBI CNRS

Reference

Nöbel S., Monier M., Fargeot L., Lespagnol G., Danchin E., Isabel G.

Female fruit flies copy the acceptance, but not the rejection, of a mate.

Behavioral Ecology, 2022 Aug.

Contact