Catégorie d'actualités : Grand public

La Semaine du Cerveau 2024

La Semaine du Cerveau est organisée chaque année au mois de mars depuis 1999 et elle est coordonnée en France par la Société des Neurosciences.

La Semaine du Cerveau est organisée chaque année au mois de mars depuis 1999 et elle est coordonnée en France par la Société des Neurosciences.

Cette manifestation internationale a pour but de sensibiliser le grand public à l’importance de la recherche sur le cerveau. C’est l’occasion pour de nombreux chercheurs et chercheuses de rencontrer le public et de partager avec lui les avancées obtenues dans les laboratoires de recherche en neurosciences, d’en présenter les enjeux pour la connaissance du cerveau et les implications pour notre société.

Retrouvez les chercheuses et chercheurs du CRCA qui participent à cet événement :

![]() Etienne Danchin (directeur de recherches CNRS, chercheur émérite, CRCA/CBI)

Etienne Danchin (directeur de recherches CNRS, chercheur émérite, CRCA/CBI)

-

-

- Conférence inaugurale: Choix du partenaire : un sex appeal qui fait mouche

- Lundi 11 Mars, 18h30 – Auditorium du Muséum de Toulouse, 35 allées Jules Guesde, Toulouse

-

![]() Bruno Guiard (enseignant-chercheur UT3, CRCA/CBI)

Bruno Guiard (enseignant-chercheur UT3, CRCA/CBI)

-

-

- CINÉ-DÉBAT : Captives (d’Arnaud des Pallières)

- Mardi 12 Mars, 20h30 – Cinéma ABC, 13 rue Saint-Bernard, Toulouse

-

![]()

Cédrick Florian (enseignant-chercheur UT3, CRCA/CBI)

-

-

- CINÉ-DÉBAT : Memento (de Christopher Nolan)

- Jeudi 14 Mars, 20h30 – American Cosmograph, 24 rue Montardy, 31000 Toulouse

-

![]()

Cathaline Robert et Anthony Defert (doctorant·e·s, CRCA/CBI)

-

-

- Dimanche 17 mars, 18h00 – Titre : Une mémoire de poisson rouge… Les souris et les mouches aussi ?

- Café culturel La Grande Famille, 12 rue d’Andorre, Pinsaguel

-

![]()

Romain Hacquet (doctorant CRCA/CBI)

-

-

- Pièce de théâtre sur la thématique de son sujet de thèse avec 2 comédiens et metteurs en scène, Titre: Psychonautes, les explorateurs de conscience.

- Samedi 16 Mars, 15h30 – Salle de projection de l’Ancien Collège de Montauban, 25 Allée de l’Empereur, 82000 Montauban.

-

Zeste de Science – Fourmis, abeilles : minuscules, intelligence majuscule !

La Semaine du cerveau du 12 au 19 mars !

Organisée chaque année au mois de mars depuis 1999, la Semaine du Cerveau est coordonnée en France par la Société des Neurosciences.

Organisée chaque année au mois de mars depuis 1999, la Semaine du Cerveau est coordonnée en France par la Société des Neurosciences.

Cette manifestation internationale a pour but de sensibiliser le grand public à l’importance de la recherche sur le cerveau. C’est l’occasion pour de nombreux chercheurs et chercheuses de rencontrer le public et de partager avec lui les avancées obtenues dans les laboratoires de recherche en neurosciences.

Les rendez-vous à ne pas manquer :

- Romain Hacquet « Psychonautes : Les explorateurs de consciences », Café culturel « La grande famille » 12 rue d’Andorre 31120 Pinsaguel, dimanche 12 mars à 18h30.

- Claire Rampon, Projection « Un beau matin » (Mia Hansen-Løve, 2022) suivie d’un débat sur la thématique de la prise en charge des maladies neurodégénératives, Cinéma ABC, mardi 14 mars à 20h30 (tarif accès prix du ticket).

- Marie-Christine Miquel et Claire Rampon, conférence « Vie et mort des neurones, des pistes pour les préserver », Museum de Toulouse, jeudi 16 mars à 18h30.

- Lionel Dahan, Projection de « Mon oncle d’Amérique » (Alain Resnais, 1980) suivie d’un débat sur la thématique des théories de la biologie comportementale, Cinéma American Cosmograph, jeudi 16 mars à 20h30 (tarif accès prix du ticket).

- Jean-Marc Devaud, conférence « Entre raisin et raison : le goût du vin est-il dans la tête ? », Lycée Pierre de Fermat, vendredi 17 mars à 18h30.

- Cathaline Robert et Anthony Defert, « Ma recherche sur le Cerveau en 300 secondes » par les doctorant.e.s, avec improvisation théâtrale de la LUDI, Conseil départemental de la Haute-Garonne, salle de l’assemblée, 1 boulevard de la Marquette, vendredi 17 mars à 18h30.

Le CRCA au féminin !

Bravo à Cathaline ROBERT !

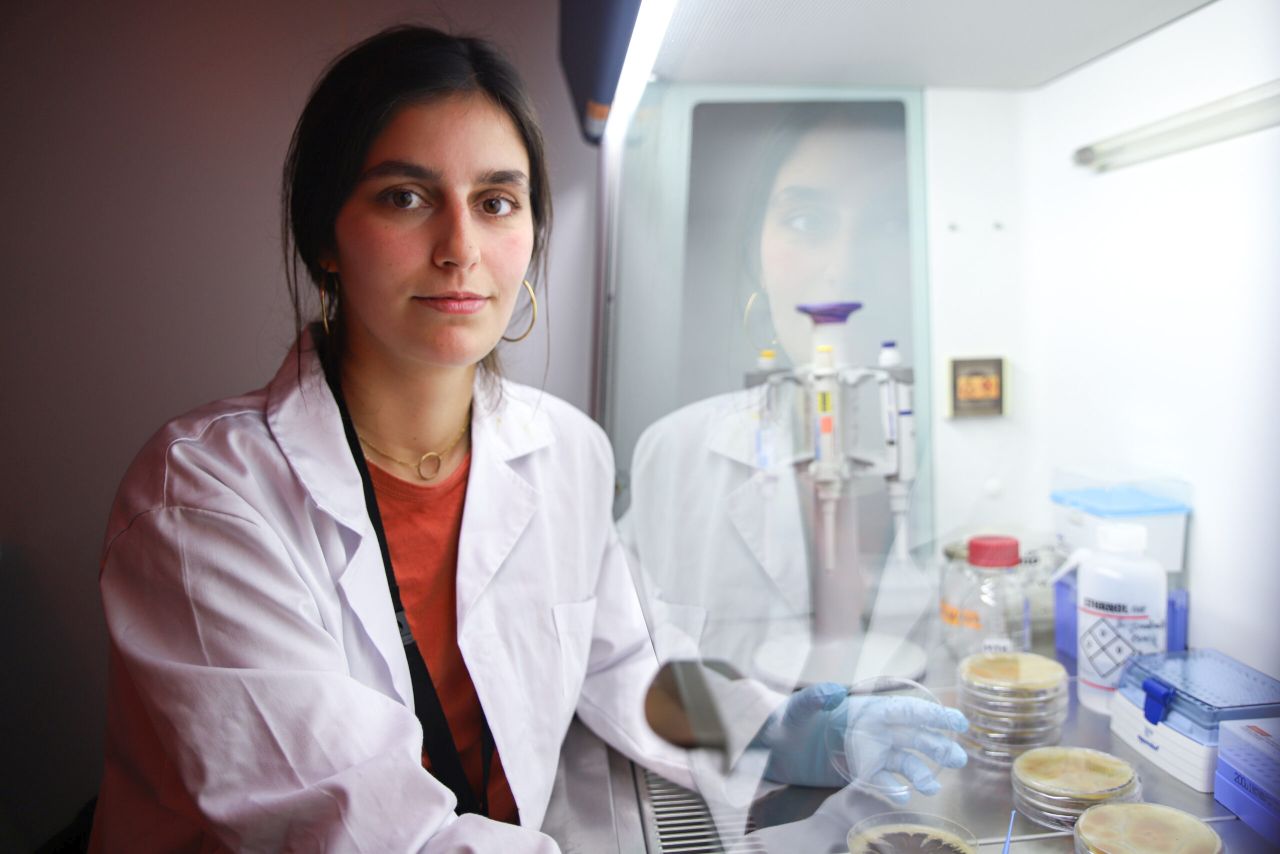

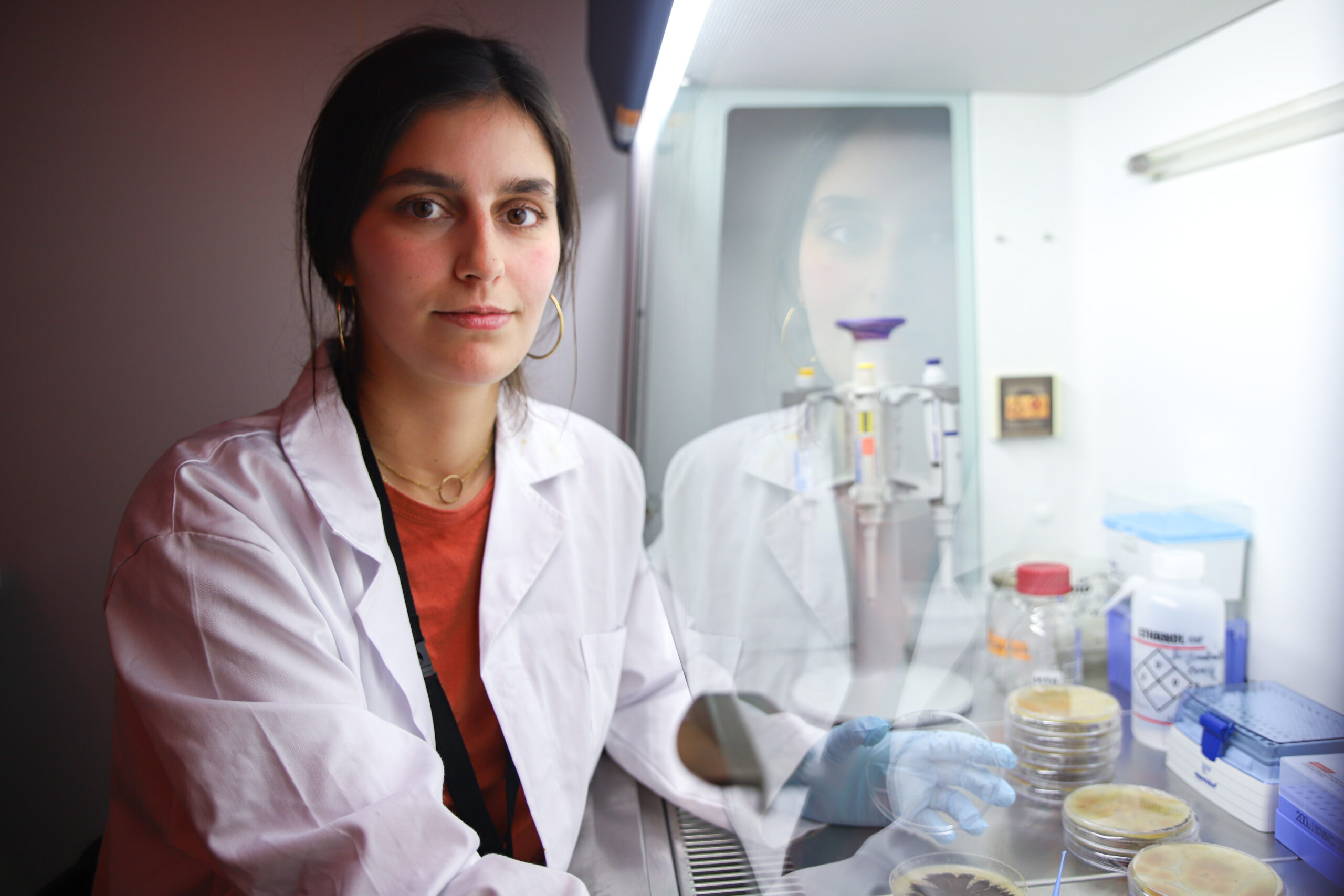

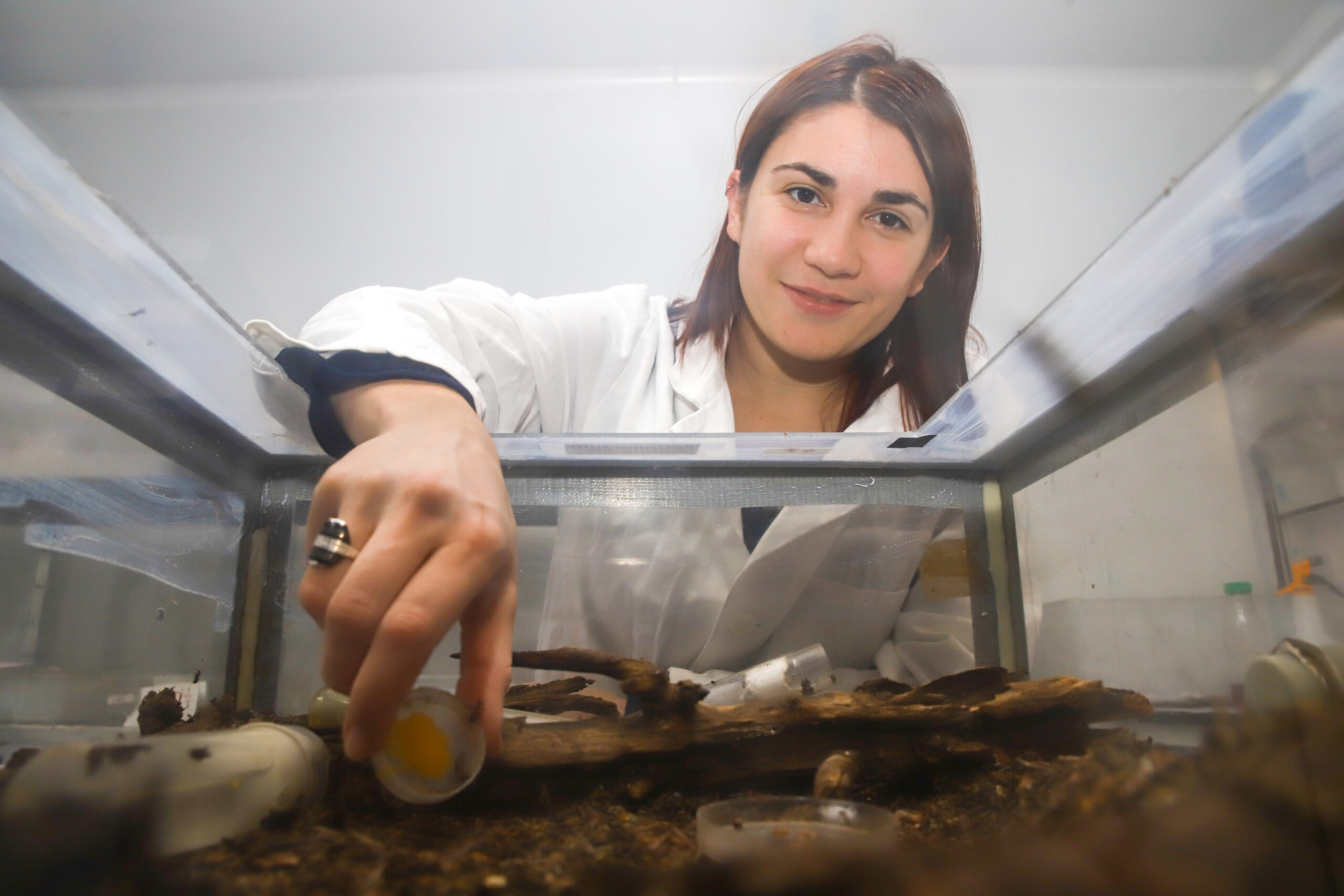

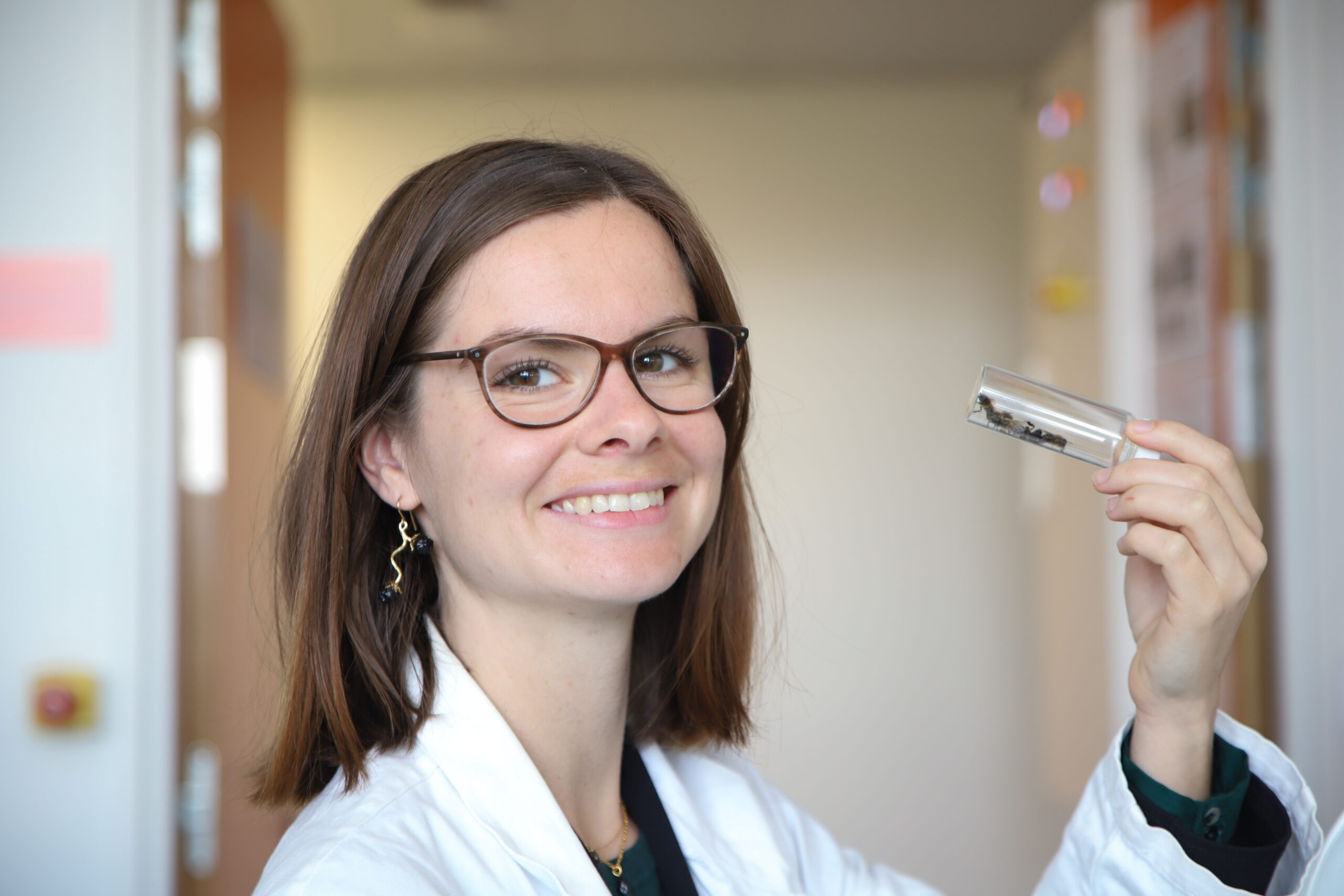

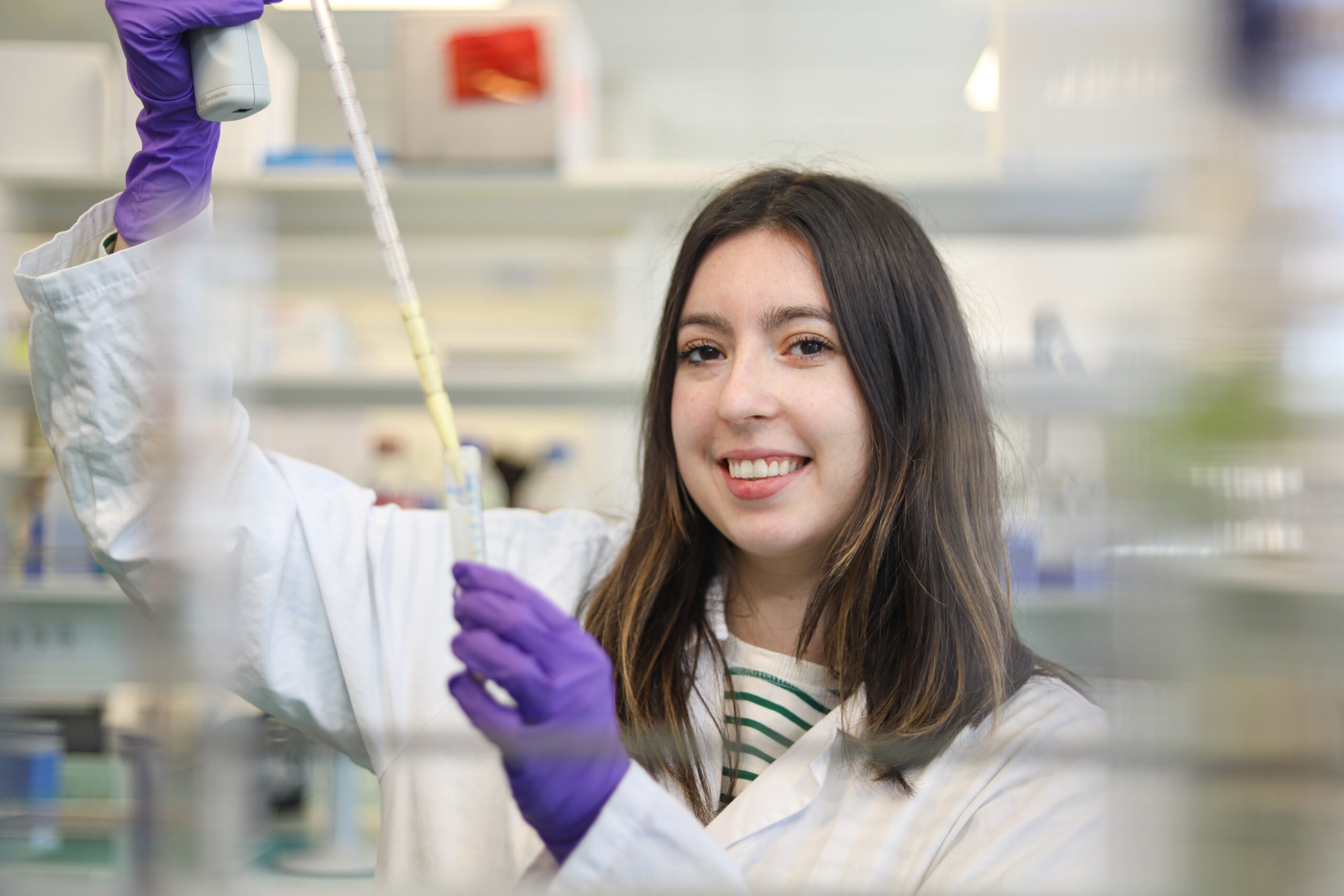

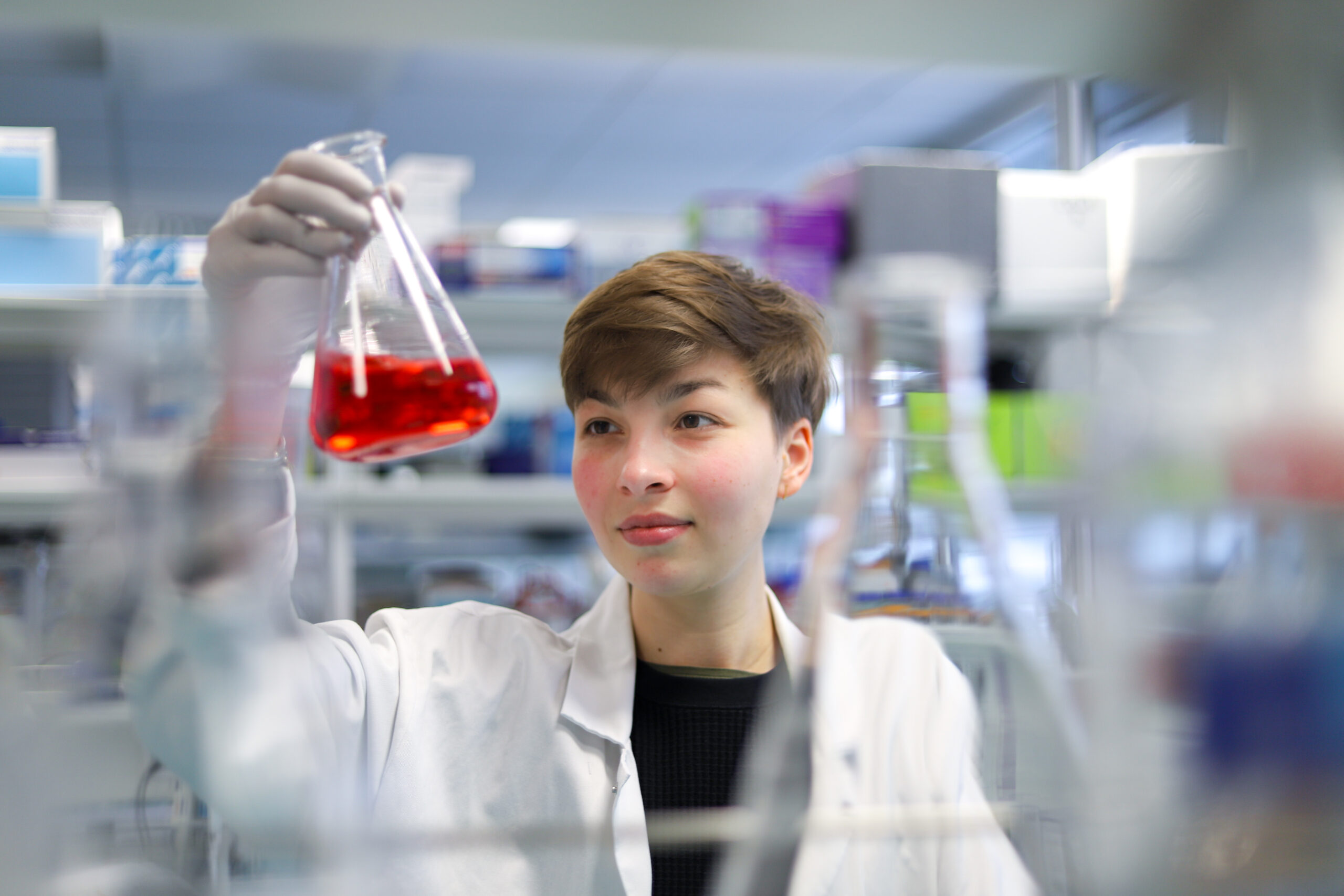

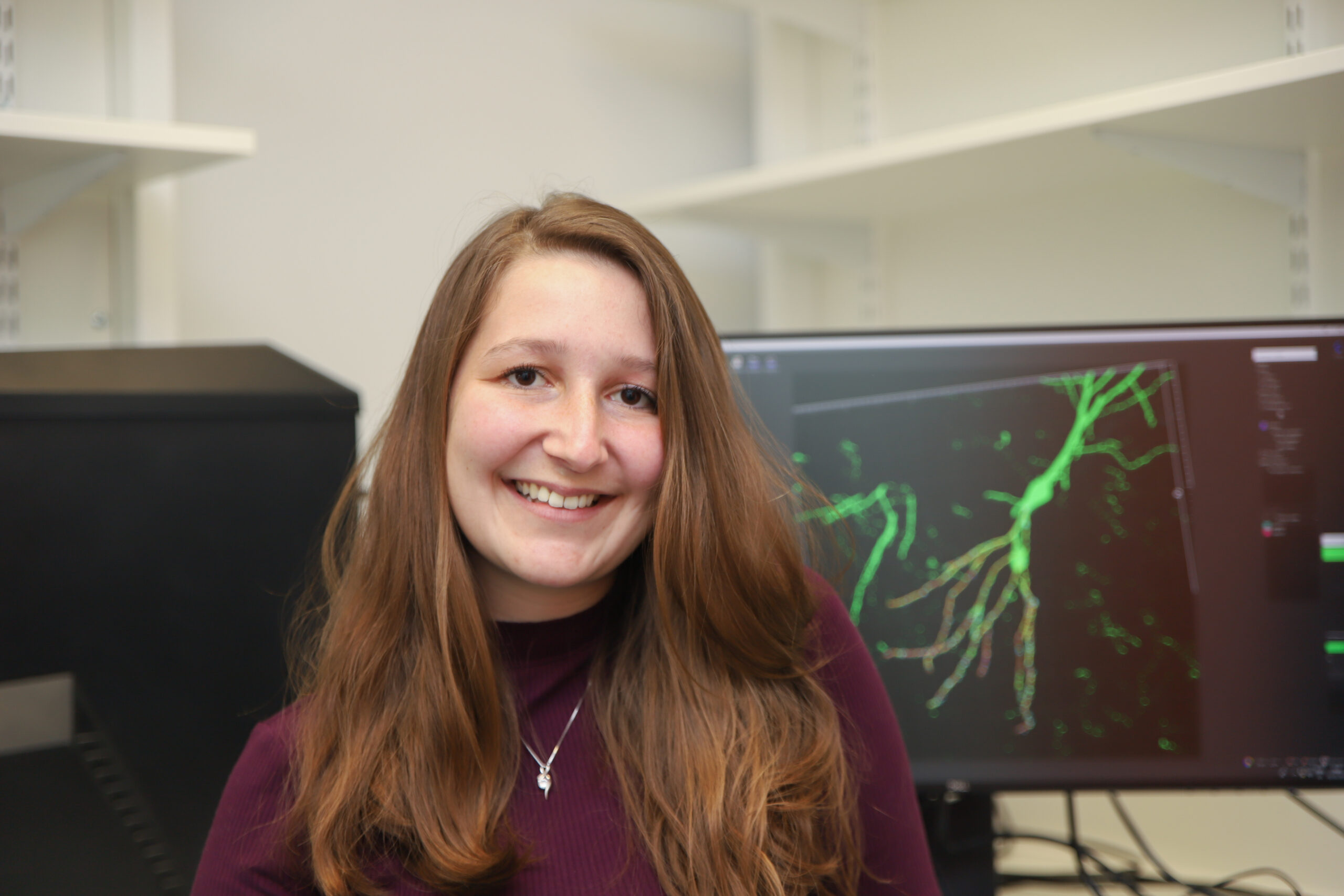

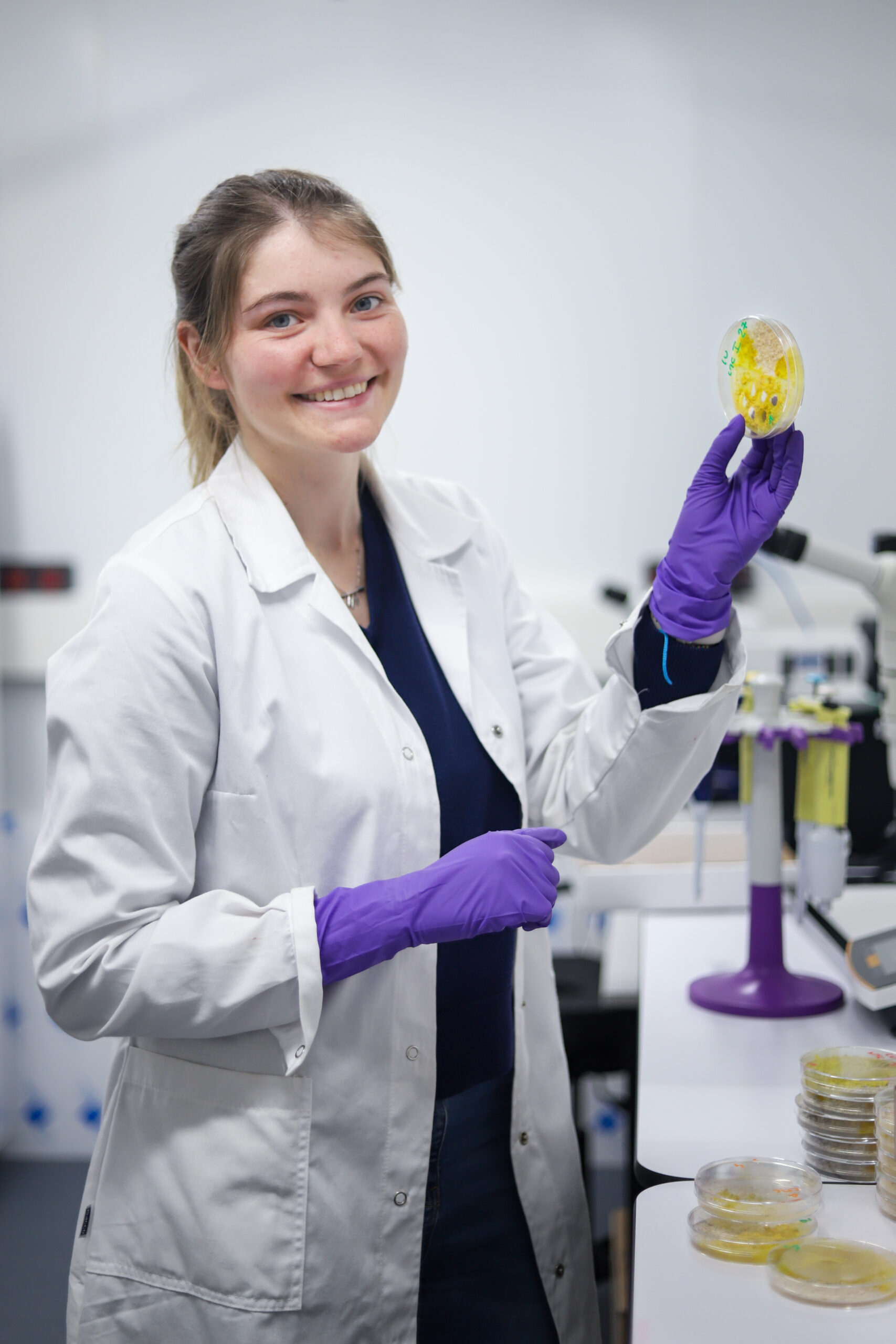

Les jeunes chercheuses du CRCA à l’honneur !

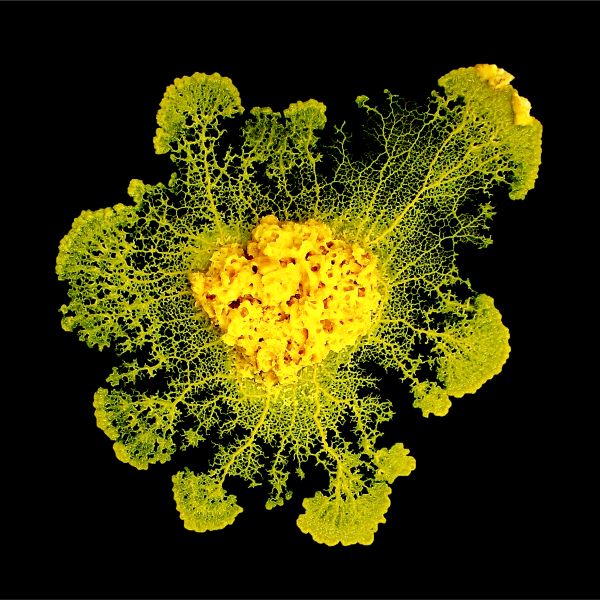

Le blob dans les classes et dans l’espace

Faire des expériences en classe sur une moisissure, ça vous tente ?

Et si nous le présentons ainsi : voir grandir et se nourrir un être étrange aux propriétés impressionnantes, et comparer vos observations avec les résultats obtenus par l’astronaute français Thomas Pesquet à bord de la station spatiale internationale. C’est mieux ?

C’est ce que propose l’agence spatiale française (le CNES), en collaboration avec le CNRS, à quelque 2000 classes de niveau primaire, collège ou lycée lors de la prochaine rentrée scolaire 2021-2022. Les inscriptions sont ouvertes.

L’aversion au risque guide les fourmis, Pour la Science

Extrait de l’article de Sean Bailly :

« La fourmi est capable de mémoriser un trajet de 100 mètres, même dans un environnement complexe, pour accéder à une source de nourriture. Chez certaines espèces, cette capacité à reconnaître son chemin repose principalement sur la vision. Les chercheurs comprennent relativement bien comment cette mémoire visuelle est utilisée par la fourmi. Ce qui est beaucoup moins connu, c’est le mécanisme d’apprentissage d’un nouveau chemin. Antoine Wystrach, chercheur CNRS au Centre de recherches sur la cognition animale, à Toulouse, et ses collègues ont étudié le cas de fourmis confrontées à un obstacle, comme un trou ou un prédateur, sur leur chemin. Les fourmis s’adaptent très vite pour contourner l’obstacle. »

![]() Lire l’article complet sur le site web de Pour la Science

Lire l’article complet sur le site web de Pour la Science

Reference :

Rapid Aversive and Memory Trace Learning during Route Navigation in Desert Ants

Antoine Wystrach, Cornelia Buehlmann, Sebastian Schwarz, Ken Cheng, Paul Graham

Current Biology, Volume 30, Issue 10, 18 May 2020, Pages 1927-1933.

Conférence « Le blob, un ovni de la biologie »

Conférence scientifique – Les Ouvertures de l’Université Toulouse III – Paul Sabatier

Conférence scientifique – Les Ouvertures de l’Université Toulouse III – Paul Sabatier

« Le blob, un ovni de la biologie »

par Audrey DUSSUTOUR, chargée de recherches CNRS au Centre de Recherches sur la Cognition Animale (CRCA-CBI, UMR5169, CNRS/UT3 Paul Sabatier).

Le 19 décembre 2019, à 12h30

Amphi Concorde (Bât U4 – RDC), Université Toulouse III – Paul Sabatier

Entrée libre

Audrey Dussutour viendra, en personne, nous parler du fameux «blob» qui fait le «buzz».

Cet étonnant organisme macroscopique constitué d’une seule cellule pouvant atteindre 10m2 , apparu il y a un milliard d’années, n’est ni plante ni animal ni champignon.

Derrière ses allures d’ovni, Physarum polycephalum surnommé le “blob” présente d’étonnantes capacités : individualité, prise de décision, résolution de problèmes, immortalité biologique…

Le “blob” peut même apprendre et transmettre son savoir !